患者さまに寄りそったクリニック、

それが「東京バースクリニック」です。

私たちの考える「寄りそう」とは、

「患者さまと私たちが互いに

コミュニケーションをとりあって、

患者さまのご意志で一つ一つのことを

進めていく」と表現されます。

それは、妊婦健診初日から

ご退院日の当日まで続いていきます。

ご妊娠おめでとうございます。

当院は、患者さまとご家族に寄りそう山手線内側初の「 24時間無痛分娩 」が可能な産婦人科クリニックです。

東京バースクリニックは、患者さまお一人おひとりのご希望を叶える産婦人科として誕生しました。患者さまのバースプランを大切に考え、ご妊娠の喜びを一緒に感じながら、安心してご出産の日を迎えていただけるよう、妊娠・出産に関わるご不安にも一緒に向き合ってまいります。ご退院時に「楽しい妊婦生活とお産でした」と言っていただきたい。それが東京バースクリニックの目指すものです。

出産に関わるトータルケアとサービスが受けられます。

東京バースクリニックは、不妊症にお悩みの方に対する検査と一般不妊治療から、ご妊娠されてからご出産までの管理、ご出産後の産後ケアが受けられるマタニティーリゾートです。

- 安全かつ快適なお産

- 自然分娩はもちろん、「 24時間無痛分娩 」が可能な産婦人科

- 初産婦さんと経産婦さんの計画無痛分娩にも対応

- 患者さまお一人おひとりに寄りそう、きめ細かな医療とサービス

- パートナーや上のお子さまとの立ち会い分娩と宿泊も可能 〜 ご家族で迎える出産をサポート 〜

- ご入院中のお部屋は、全室が自然光の入る床暖房完備の個室

- ご出産後、24時間ご面会可能なご滞在

- ご出産後の食事は専属シェフがプロデュース。心も身体も癒す美味しさを提供

- 産後ケアエステ、ネイル、ビューティーサロン、骨盤矯正治療など豊富な産後ケアサービス

院長ご挨拶

東京バースクリニックを運営するにあたっての決意

はじめまして、東京バースクリニック院長の牛丸創士と申します。東京バースクリニックを開院させていただき、これから患者さまに寄りそう、皆さまに愛されるクリニックとなっていけるよう一歩一歩実績を積ませていただき、精一杯がんばってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。皆さまに愛されるという言葉は私なりに想いが込められております。皆さまに東京バースクリニックのファンになっていただきたいという想いです。そして、皆さまとは、患者さまとそのご家族はもちろんですが、当院の職員の皆さま、東京バースクリニックの近隣の皆さま、医師会と開業医の関係者の皆さま、当院と連携してくださっている東京都の高次医療機関の皆さま、学会関係者の皆さま、医療機器メーカーと産婦人科の医療品を取り扱っている企業関係者の皆さま、当院とお付き合いのあるその他業者の皆さまのことを表現させていただいた言葉です。いざ、”皆さまに愛される”東京バースクリニックの実現のために私は自身を捧げてがんばります。

東京バースクリニックを開院した院長 牛丸創士の幼少期からの想い

ここからは、私自身のルーツと経歴についてのお話です。私の父は九州で産婦人科を約60年間営んでおりました。父の時代の日本は、今とは比べものにならないほど出生率も高く、父はこれまで、医師として5万症例以上の出産に立ち会ってまいりました。私はそんな父から様々な産婦人科医としてのエピソードを聴かされて育ちました。また、産婦人科を開業していた父の職場の建物内に家族の住む自宅があり、子どもの頃から産婦人科の病院フロアを通って毎日通学していました。幼い頃から生命の誕生を身近に感じながら、出産の明るい雰囲気の中で育ててもらったことは大変幸運だったと思います。そんな父の背中を見て、牛丸創士少年は自然と産婦人科医の道を志すようになりました。

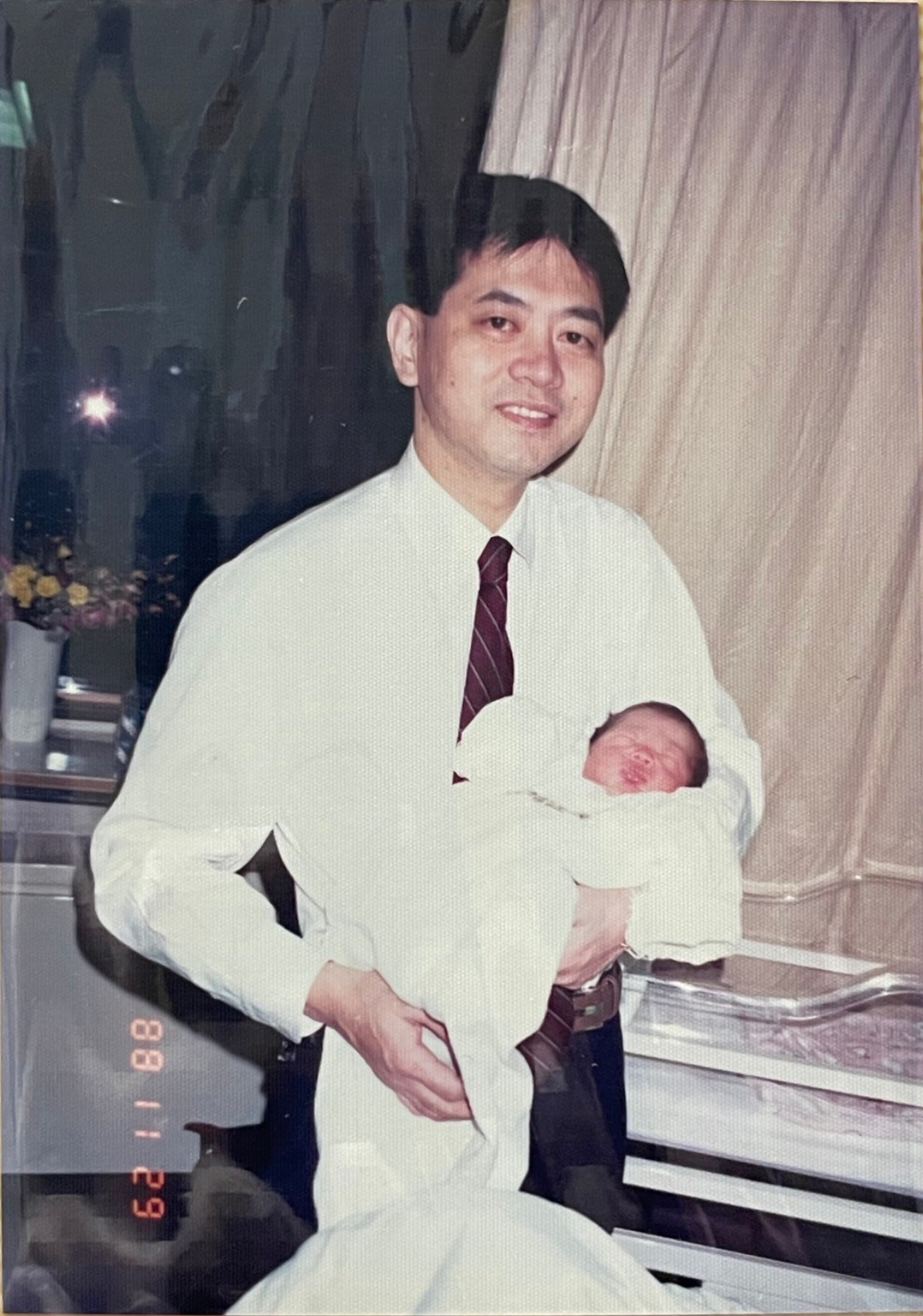

生まれた翌日に父に抱っこされている写真

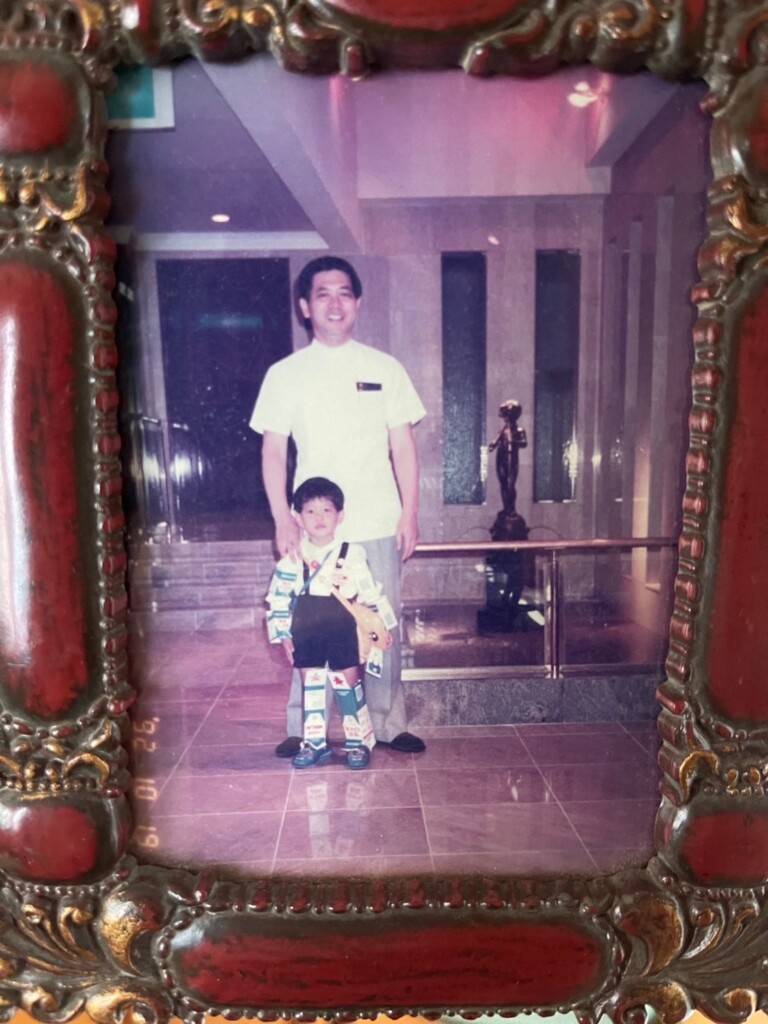

父のクリニックに幼稚園から帰宅した際に撮影した写真

父のクリニックに幼稚園から帰宅した際に撮影した写真 クリニック内の自宅玄関前で小学校初登校時の写真

クリニック内の自宅玄関前で小学校初登校時の写真 当時の父の産婦人科クリニック「 うしまるレディースクリニック 」の写真

当時の父の産婦人科クリニック「 うしまるレディースクリニック 」の写真

(順番に)父のクリニックに幼稚園から帰宅した際に撮影した写真 / クリニック内の自宅玄関前で小学校初登校時の写真 / 当時の父の産婦人科クリニック「 うしまるレディースクリニック 」の写真

とはいっても、私が医学生の頃は、産婦人科は苦手科目の一つで、心臓を専門とする循環器内科や、血液浄化・血圧調節のメカニズムを専門とする腎臓内科に興味をもっていました。当時、アメリカでは患者さまと医師が訴訟で争うことも珍しくないと言われていましたが、日本では医師が患者さまに訴えられることはめったにない時代でした。それが、少しづつ日本でも医療訴訟という言葉を耳にするようになっていた時期で、両親も、「産婦人科は、夜中も起こされて大変であるし、急患の少ない診療科の医師になるのはどうか。産婦人科は訴訟になることも他の診療科に比べて比較的多い分野であるから、産婦人科以外の診療科を選んだらどうか」と、産婦人科医に私がなることを反対していました。医学部の6年間のうち高学年になると病院実習が始まります。私の大学の産婦人科の実習は、女子学生しかお産を見学することができなかったため、私はお産というものがどういうものであるか、全く分からないまま大学を卒業して研修医となりました。このような状況にありながら、私を産婦人科の道へ導いてくれたのは、前述の少年時代があったためであると思います。

東京バースクリニックを開院するための準備がスタート

私は、将来東京で開業しようと考えていましたので、九州には戻らずに東京で研修医生活をスタートさせました。研修医勤務の1日目に産婦人科に配属された私は、医療現場の実際が何も分からない戦力外の新米医師でした。初日の朝に産婦人科病棟へ出勤すると、助産師さんから入院患者さま用の山盛りの採血管を渡されました。私は人の採血などしたことがなかったので、一度やり方を見せてほしいとお願いしたのですが、助産師さんはそれを私の軽いジョークだと勘違いしたようで、「またまた〜」と言いながら笑顔でどこかへ行ってしまいました。冷や汗をかきながら各病室をまわって採血したことを、今でも昨日のことのように覚えています。私の医師人生のスタートはそんな感じでした。

妊婦健診から出産まで、初めて医師として立ち会わせていただいた患者さまのご子息とのお写真

2年間の研修医生活をなんとか終えた私は、産婦人科の専門的な勤務を東京の赤坂にある山王病院でスタートさせました。私が入職した頃、山王病院は堤治先生が院長をお勤めでいらっしゃいました。堤先生は学会のレジェンドと誰もが認める、お名前のあるお方でした。先生は元東宮職御用係でいらっしゃいまして、天皇陛下のご息女であられる愛子さまを皇后雅子さまがご妊娠されていた際に、雅子さまの主治医をされた先生としても大変著名な先生です。堤先生はご人格も大変すばらしいお方で、先生のような方にはこれまでもこれから先も二度と出会えないだろうと思っておりますが、私には眩しすぎる存在の院長先生でした。そのような院長先生に直接ご指導いただきました数年間は大変光栄でした。山王病院では主に体外受精などの不妊治療分野と、妊娠管理と出産を専門とする産科分野の医師として勤務させていただきました。「お産は筋書きのないドラマ」という言葉をこの時期に学び、患者さまに寄りそう産婦人科医の基礎が築けたのではないかと思います。

この頃、私は東京の開業に必要な準備を具体的に始める必要がありました。開業して院長になるということは、すべての判断を自分ひとりで行うことが出来なければなりませんので、大学病院に勤務している感覚とは全く次元が異なります。大学病院では自分の実力以上の症例に出会った場合は、上級医師に相談して指導と助言を受けながらある程度守られた環境で治療を行っていくことができます。ところが、開業するとなると、いざというときに助けてくれるのは、自分の経験と実力だけになるのです。そこで私は、どのような局面でも対応できる産婦人科医となるべく、重症な患者さまが多く入院治療をされており、外部の病院から緊急時の母体搬送・母体救命も多く受け入れている埼玉医科大学総合医療センターのMFICU(母体胎児集中治療室)で勤務させていただくことになりました。こちらの病院は、日本一忙しい産婦人科であるとか、ここでの1ヶ月の経験は他の病院の1年分の経験に相当するなどと業界で噂されるほど症例が多く集まっている医療機関の一つです。教育の体制も整っており、朝のカンファレンスは大講堂で行われ、学会形式での症例プレゼンテーションを若手医師たちが担当し、発表後は上級医から厳しい指摘が飛ぶようなところでした。通常の病院であれば、産婦人科の当直医は1名で、大学病院でも2〜3名体制のところがほとんどですが、埼玉医科大学総合医療センターの当直は、自身の病院に入院する重症患者さまの管理以外に、他の病院で緊急事態となった患者さまの受け入れを24時間体制で行うため、産婦人科医が毎日5名で当直を行います。私が当直していた頃も、文字通り1秒も横になれない当直が当たり前のような環境で、当直翌日も休みではなく通常の勤務を夜遅くまで行っていました。分娩後の大量出血で心停止しかけている方や、珍しい疾患の患者さまも数多く救急車で母体救命・母体搬送のため運ばれてきていましたが、そのような場合に大切になることが、実は患者さまの全身の管理でした。埼玉医科大学総合医療センターには、そのような状況でも適切に全身管理をしてくださる産科麻酔の麻酔科の先生方が数多くいらっしゃいます。医局の責任者であられる日本産科麻酔学会理事長の照井克生教授は、日本の産科麻酔の権威で、ご人格も大変すばらしく、埼玉医科大学総合医療センターの産科麻酔ここにありという感じでした。ある日、産後の出血のために救急搬送されてきた患者さまの治療を産婦人科の上級医の先生とあたっていた際に、上級医の先生が全身管理をされている麻酔科の先生を見て、「俺たち産婦人科医は子宮周囲の治療はできても全身管理は苦手だから、こうして麻酔科の先生がいなければ何もできない」とおっしゃったこの発言が私の心に響き、次の進路へすすむきっかけとなったのです。

麻酔科医として鍛錬を積んだ麻酔科東大時代

私は開業するために、万が一の際の全身管理を自分でできなければならないと思うようになっていました。一般的にはお産は安全だと思われていますが、私たち産婦人科医はお産がこわいものであると知っています。妊婦さんは、妊娠中にご自身と赤ちゃんの二人分の血液を蓄えており、血液の量が増えた状態にあるため、お産の際の出血量もその分多くなることがあります。現代医療では、輸血という治療法がありますが、例えば江戸時代はお産で10人に1人は命を落としていたといわれるほどで、まさに当時は命懸けの出産でした。埼玉での経験でもお話したように、今でも命懸けということは、実は変わってはいないのです。

皆さんは麻酔科医の仕事というと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。麻酔科医は手術室で患者さまを眠らせることだけが仕事ではありません。眠らせたりする以外に、痛みを感じにくくさせたり、命の危険がある患者さまを蘇生させ、全身の管理をするのも実は麻酔科医の専門領域なのです。ですから全身管理治療が必要となる患者さまがご入院されるICU(集中治療室)に勤務している医師も、通常は麻酔科医のことが多く、痛みの専門家である麻酔科医は無痛分娩の専門家でもあるのです。私は、まずは全身管理を学ぶために、東京大学の麻酔科に入局しました。面接の際に、麻酔科に所属した後の将来は、産婦人科医としてやっていきたい、という希望を率直に伝えたところ、最初は入局をお断りされました。しかし、埼玉での経験を熱く語る私のことを見て、「これからは先生みたいな人を受け入れていかなければならない」と歩み寄ってくださった、当時の東京大学の先生方には大変感謝しています。いよいよ私は産婦人科医としてではなく、麻酔科医として麻酔科で働き始めたので、産婦人科の手術だけでなく、ロボット手術の麻酔や心臓外科の麻酔、小児の麻酔、先天性心疾患の麻酔など、幅広く担当させていただきました。特に東大ならではだった経験が臓器移植の麻酔です。心臓移植・肺移植・肝臓移植・腎臓移植の麻酔は週に1回、多いときは週に2回のペースで担当させていただくこともありました。当然、手術室以外に、ICUでの勤務や産科麻酔での勤務もあり、たくさんの先生方に大変お世話になりました。

これからの展望

このように、私は、これまでの人生を「人生は一度きり。一度きりの人生、真剣に生きてこそ」という思いで歩んでまいりました。産婦人科の専門家、痛みと全身管理の専門家として、24時間無痛分娩が可能な東京バースクリニックを開院させていただけることは大変うれしく、また、身の引き締まる思いです。今後もまだまだ未熟ものではございますが、微力ながら皆さまに愛されるクリニックを目指し、一歩一歩実績を積ませていただきながら、日々がんばっていこうと決意しております。何卒、これからの東京バースクリニックをよろしくお願い申し上げます。

2025年5月7日 院長 牛丸創士

ご予約について

当院の外来はご予約制になります。ご来院の際は、事前にWEBフォームからご予約いただけますと、スムーズなご案内が可能でございます。ご予約がない場合でも、当日に受診いただくことが可能です。どうぞ遠慮なくご来院ください。

TEL:03-6450-3850